塾長の大久保です

ご無沙汰しています

入塾のお問い合わせを

たくさんいただいております

ありがとうございます

先日も

面談をさせていただいているときに

出たお話についてですが

生徒が

宿題をしてこなかったら、

自信塾の講師はどうするのか、

というお話です

宿題をしてこなかった生徒に

「なんで宿題せーへんねん!

ちゃんとしてこいよ!」

と、

言うだけなら簡単です。

これを言われた生徒は

おそらく

「はい、すみません」

と、言うでしょう。

しかし、

このやり取りだけで

本当にこの生徒は

来週、宿題をしてくるでしょうか。

集団授業なら

ひとりひとりが宿題をしてきたかどうか

確認することも物理的に厳しいでしょうし

学校のような大人数だと

なおさらです

非難しているのではなくて

物理的に厳しいので

やり方がおかしいのではなく

教育の方法として “限界” なのです

僕や自信塾の講師が大切にしているのは

宿題をしてこなかった生徒が抱える

“本質的な課題は何かを見極めること”

です

「宿題をしてこなかったこと」は

本質ではなくて、

その生徒が抱える課題が表面化した

一つの顔でしかないのです

従って、

本質的な課題が何なのかを

生徒から話を聞くことから始めます

例えば、

宿題自体の存在を本当に忘れていたのなら

宿題が出されていたことを忘れないように

どうすればいいのかを一緒考えてます

宿題が出されたらその場でノートに書こうね、とか

例えば、

宿題の存在は覚えていて

宿題をする時間はあったけど

する気にならなかった、

もしくはゲームをしたいから逃げていた

(これが一番多い気がします)

これなら、

今すべきことを常に考えて

それを選択する“強さと大切さ”を

とことんお話し、それを身に着けさせるように

継続的に指導していかねばなりません

例えば、

家庭環境が劣悪で

宿題をする状態でなかった場合もあります

例えば、

じつは話をしていくと

他にもいろんな困ったことがわかってきて

発達障害が見つかることもありました

その課題と

それに対する対処の方法は

当然、生徒によって異なります

生徒は全員、

考え方も性格も違うからです

このように、

いろんな事例がありますが

大切なことは

生徒が起こすその事象から

“本質的な課題は何かを見極めること”

そして

その課題に対して

その生徒に対して

講師が適切に対応し指導していくこと、

だと思います

この指導を徹底しているので

そこまで多くの生徒を受け入れられないのです

そして

この指導を徹底しているからこそ

生徒たちは、講師を信頼して

その結果、成績も伸びるのだと思います

講師が、

自分の教科をうまく教えられる力があるのは

当然です

それは当然として、さらに

生徒が抱える本質を見極める力、

そして、それに対して指導ができる人間力、

これが自信塾が誇る、広い意味での“指導力”と

考えています

ちなみにですが、

勉強ができることも大事です

でも、

成績を伸ばすことよりも

ゲームをしたい気持ちに打ち勝って

今自分がすべきことを選択できる精神的強さを

子供たちにしっかり身に着けさせてあげること

何十倍も大切だと思います。

この、

見過ごさない教育を

これからも徹底していこうと

思います

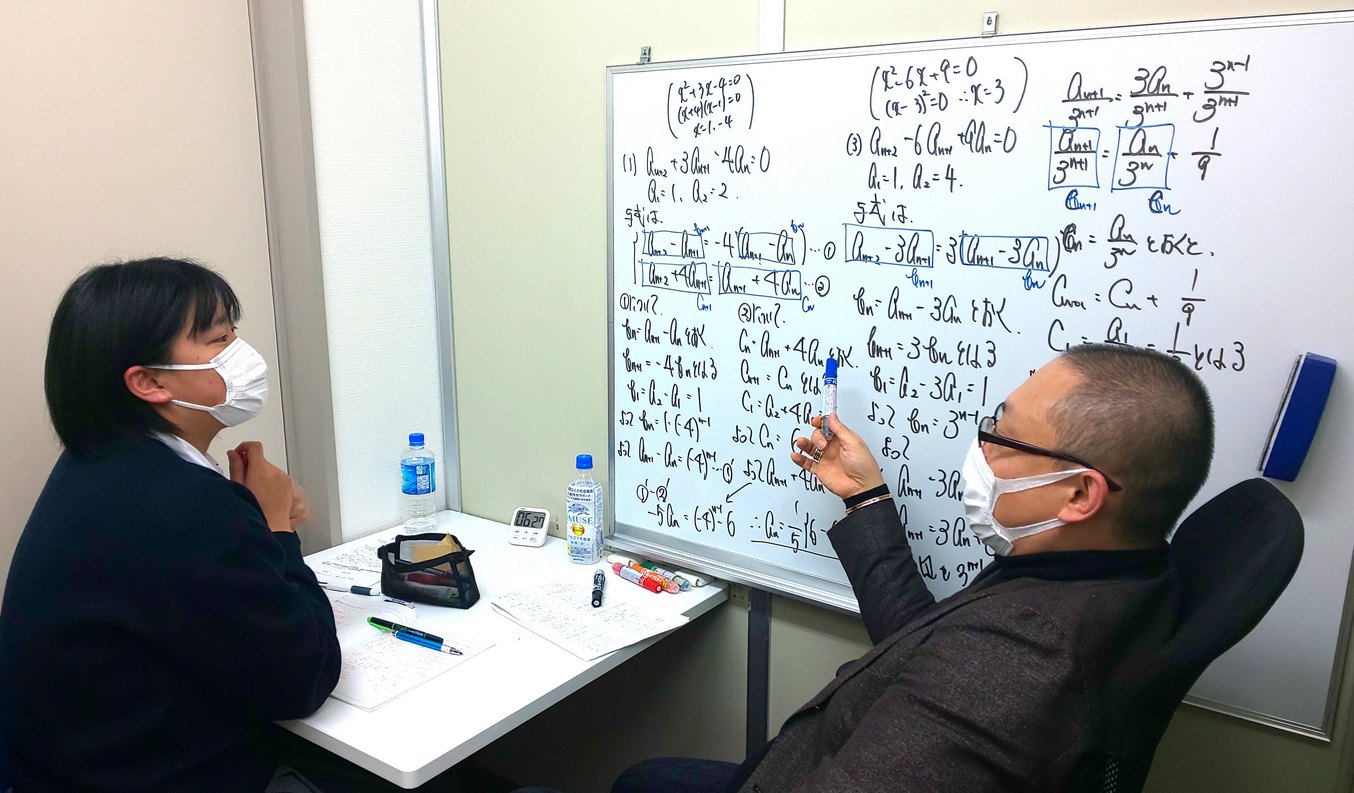

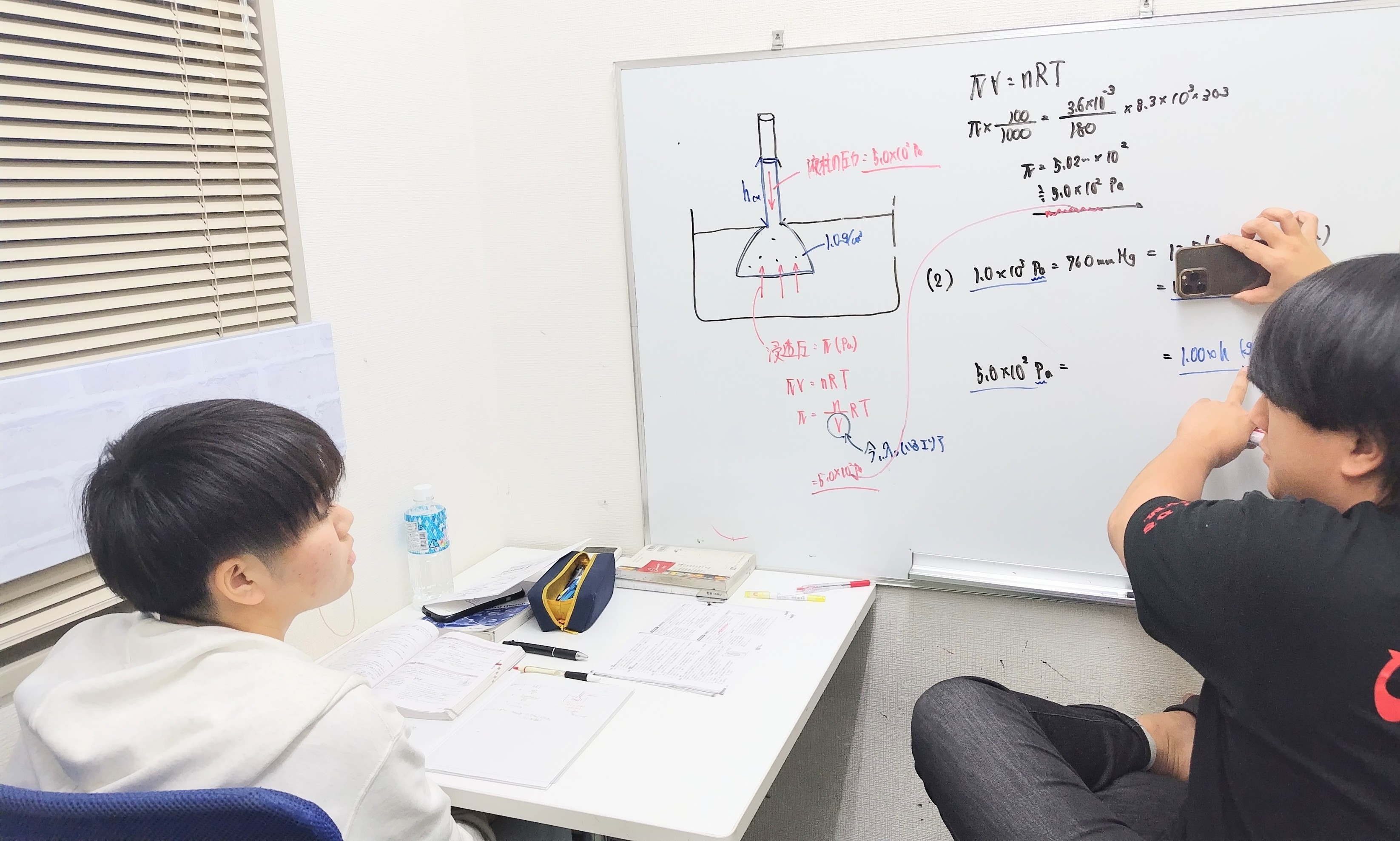

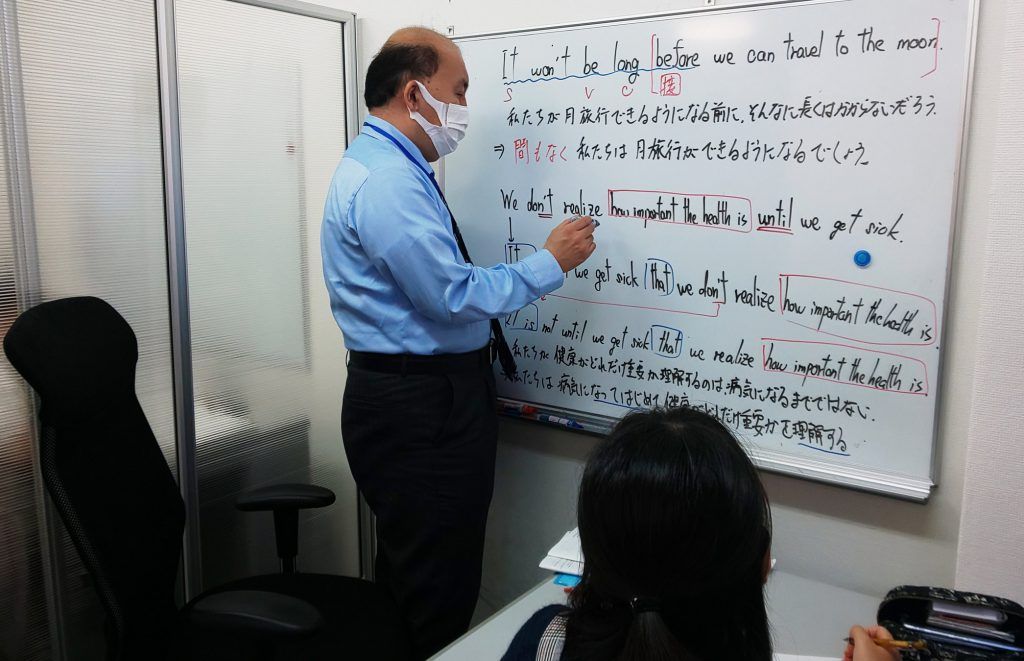

国立大学工学部を目指す生徒へ

物理・化学を教える山崎先生

私大教育学部を目指す生徒へ現代文・古文・漢文

を教える小中先生

国立大獣医学部を目指す生徒に

英語を教える谷田先生

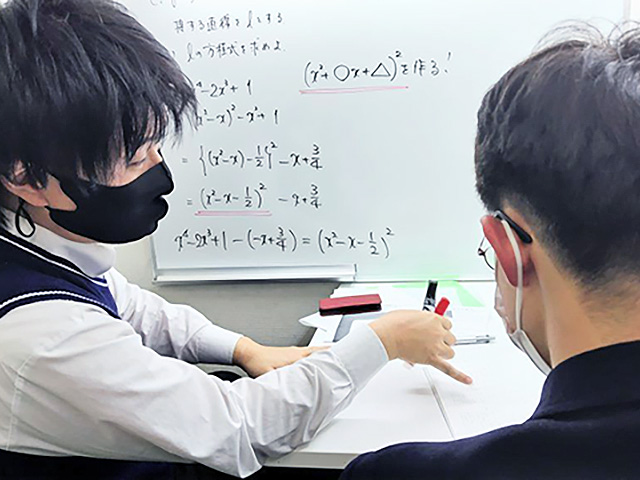

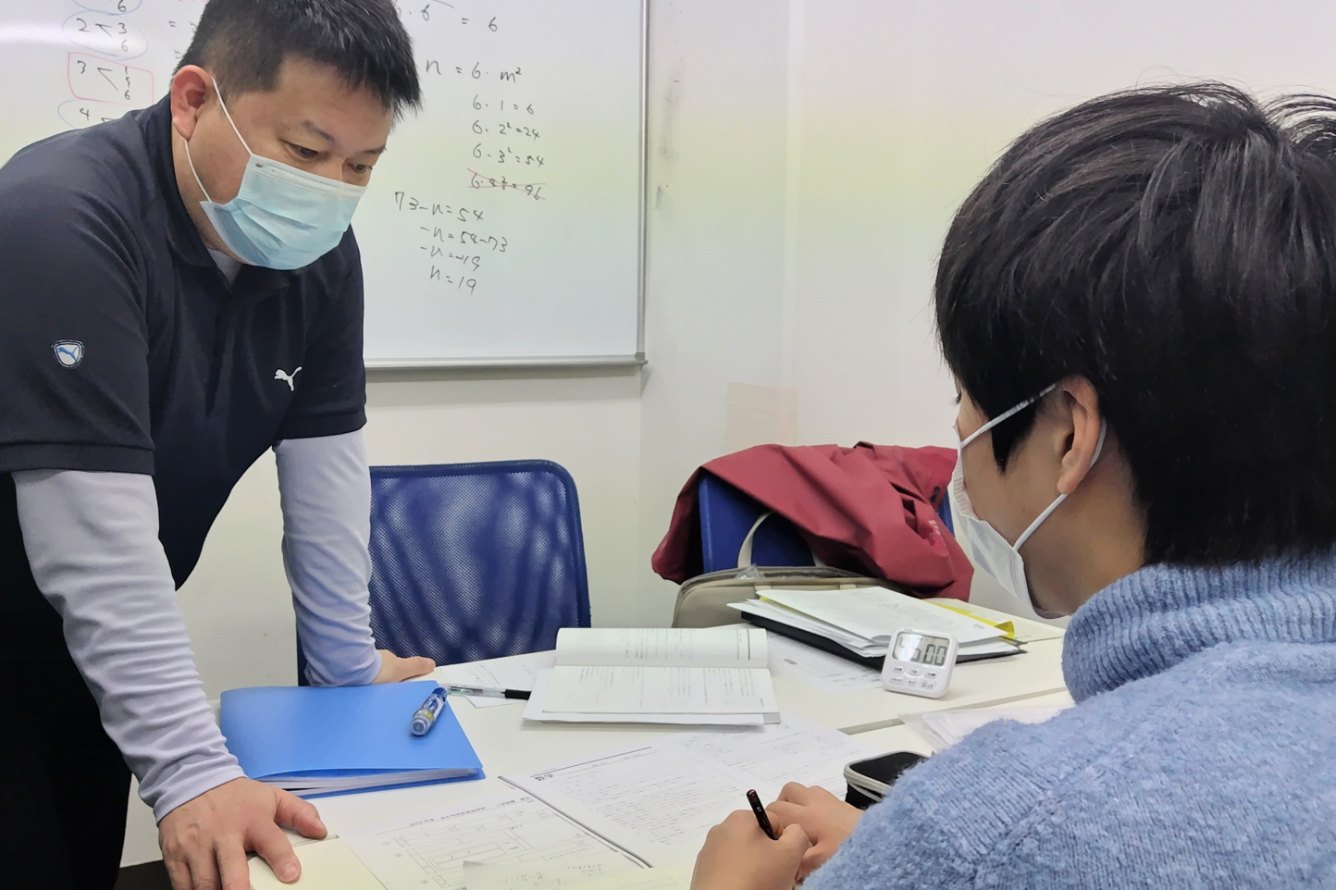

私大工学部を目指す生徒に数学を教える

土生川先生

定期テストに向けて

数学を教えるかきや先生

阪大工学部を目指す生徒に英語を教える

山中先生

私大文系を目指す生徒に

世界史を教える谷田先生

私大医学部を目指す生徒に

数学を教える塾長